عرض المقال

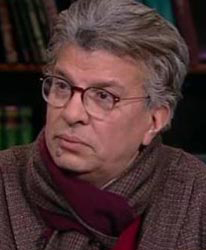

لقاء مع زكى نجيب محمود (٣)

2020-09-10 الخميس

كان وجود السفارة الإسرائيلية بجانب العمارة التى يسكن فيها د. زكى يمثل مانعاً «بارليفياً» بالنسبة لنا يمنعنا من زيارته، حكيت له عن تخوفاتى فى التليفون، فتحدث إلى الضباط بأن يسهلوا مأموريتنا، فكان صعودنا إلى شقته سلساً وسهلاً، لفت انتباهى للمرة الثانية تعامل زوجة د. زكى معه بمنتهى الاحترام الذى يقترب من التقديس، بينما يصافحنا د. زكى، كنت أتأمله، هذا الرأس الذى يضم عقلاً تحليلياً جباراً، كنت أحس أن الجلد مشدود من فرط نشاط المخ وتوقده، الشرايين مرسومة وكأنها مجرى نهر وفروعه، كنت أحس أن النبضات العصبية لكهارب تعرجات القابع داخل هذه الجمجمة السحرية، تقفز إلى الخارج لتضىء المكان، نظارته السميكة بدوائرها التى تشبه العاصفة تخفى وراءها عينين فضوليتين لا تكفان عن السؤال، بحة صوته المجروح تحس معها أنه ظل يصرخ طيلة حياته «أنقذوا العقل العربى» بلا جدوى، كنت قد رتبت ألا يمتد اللقاء أكثر من ساعة لعدم إرهاقه، ولكنه امتد إلى خمس ساعات، تحدث فيها وكأنه شاب فى العشرينات، لم يكترث بأن حواره لن ينشر فى مجلة حائط لن تصدر، شرح لنا ما معنى كلمة فلسفة، وكيف أن الفلسفة أم العلوم، وكيف أنها مهمة للطبيب أن يفكر بطريقة فلسفية، تحدث إلينا عن الفرق بين العلم التجريبى والاستنباطى، وما هى الوضعية المنطقية واهتمامه بضبط المصطلحات، شرح لنا تعريف العلم والشك والتفكير النقدى ووظيفة اللغة التى نستعملها فقط فى الزركشة والتلاعب البلاغى، ما هو التراث وكيف نتعامل معه نقدياً غير مستلبين أو منومين أو مخدرين، وكيف أن هناك مناطق مضيئة فى تاريخنا الإسلامى مسكوت عنها لصالح مناطق أخرى مظلمة، سبحنا معه فى خضم محيط الفلسفة الواسع، كان يتعمد ألا نكون تلامذة فى رواق أو مجاورين بجانب عمود، بل مشاركين فى حوار، كنا بالرغم من صمتنا وانبهارنا، كانت كل دقيقة بسؤال يلمع فى أذهاننا، يتشكل ويتمرد، لم يتقمص دور الواعظ، بل كان المزعج الجميل، الذى يزعج كل ما هو كسول فينا، سألنا هل ندرس فى الكلية تاريخ الطب؟ ماذا كان وراء هذا الاكتشاف أو ذلك العلاج؟ كيف تولد السؤال فى مخ باستير أو كوخ أو فلمينج؟ كانت الإجابة لا، نحن ندرس الجسد البشرى وأمراضه ولا نهتم بما هو فى الكواليس، نحن نهتم بما ينفعنا فى الامتحان ولا يخذلنا أمام ورقة الاختبار أو فى الشفوى، خجلنا من أنه يعرف عن عمالقة فن وعلم الطب أضعاف أضعاف ما نعرف، تأكدنا أننا نُلقن لا نُعلّم. غادرت سكن د. زكى نجيب محمود وهو يسكننى ولم يغادرنى، زرع فىّ فضيلة السؤال والشك، بدأت أعرض كل ما يمر أمامى على شاشة العقل وأقيسه بترمومتر النقد وأضبطه ببوصلة الدحض والتفنيد، تأكدت أنه لا قارب نجاة إلا العلم، وأن اجترار الماضى وتقديسه وتوثينه هو أكبر جلطة أصابت العقل العربى بالشلل وعطلت حواسه وسدت كل شرايين التقدم فيه، وعندما أدخل المكتبات الآن ولا أجد كتب د. زكى نجيب محمود، وأسمع أنها لم تطبع ثانية منذ ربع قرن إلا صدفة، كتاب هنا أو مقالة هناك، أعرف حينها لماذا صار مزاجنا سلفياً خرافياً كارهاً للعلم غارقاً فى الأوهام والهلاوس والضلالات.